建築確認・検査について

令和6年度 事業者向け「長寿命化リフォームセミナー」ZOOM(ウェビナー)のご案内

開催日時

令和6年12月5日(木)13:30~16:30

講義方法

WEBによるリモート開催(兵庫県で開催のセミナーをライブ配信)

講義内容

1、住まい手に届く

断熱リフォーム提案手法

2、住宅リフォームの支援制度について

※CPDの参加登録:ご希望の方は、お申し込み登録フォームに氏名(カタカナ)とIDをご入力ください。

お申し込み

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Bop2tGcETzuPAzvW_7AM2A

申込〆切 : 令和6年12月3日(火)17:00まで(開催2日前まで)

詳しくはこちら

仮使用認定の申請はできますか。

建築基準法第7条の6第1項第二号の仮使用の認定を行っています。指定確認検査機関で仮使用認定ができる工事は平成27年国交告247号第1に定める基準に適合する工事です。申請前に必ず認定の内容、範囲、工程等についてご相談下さい。

確認申請に先立って、事前相談は可能ですか。

法令解釈等不明な点に関する事前相談を行っております。ただし、当センターでは建築基準法第6条第1項第一号から第三号の物件相談につきましては、予約式としております。詳しくはこちらをご覧ください。

中間検査の対象となる建築物について教えて下さい。

確認済証、中間検査合格証又は検査済証を紛失しました。再交付をしてもらえますか?また、閲覧は可能ですか?

建築主本人又は建築主の委任を受けられた方に限り、再交付又は閲覧が可能です。本人確認ができる書類又は委任状の提出をお願いします。

道路の種別や用途地域はセンターで教えてもらえますか?

道路の種別や用途地域などについてセンターではお答えすることができません。所轄の特定行政庁若しくは市町でご確認ください。

事前審査申請はできますか?

センターでは事前審査申請を受け付けております。

- 事前審査申請の詳細は、 コチラ>>

確認申請に消防同意が必要なのはどのような場合ですか?

消防署の同意は以下の場合に必要です。(大津市を除き消防用の副本が必要です。)

- 防火地域または準防火地域内の建築物。

- 併用住宅で住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50m2を超えるもの。

- 一戸建ての住宅と併用住宅を除くすべての建築物(長屋、共同住宅、工場、事務所、倉庫等。)

建築計画概要書の記載において、注意する点はありますか?

こちらをご確認下さい。➡ 『滋賀県特定行政庁連絡会議』 建築計画概要書の記載の注意点(追加依頼の多い項目) (PDF:86 KB)

委任状の様式はありますか?また、委任範囲について注意はありますか?

任意の様式で構いませんが、様式例として委任状をご用意しております。

委任状には申請種別等に応じた委任事項の記入が必要です。

(建築主の電話番号の記載がある場合は、建築主の押印は不要です)

委任状の訂正は建築主印でないとできないのでご注意ください。

申請面積の計算の小数点第3位以下の扱いはどうなりますか?

小数点第3位以下の切捨ては、階ごとに行います。合計欄は各階で切り捨てたものを合計して算出してください。なお、建蔽率・容積率の小数点第3位以下については切り上げとしてください。

住宅かし保険で、保険法人から特定団体として認定を受け基礎検査が自社検査の場合も、完了検査手数料の割引を受けられますか?

センターが確認済証を発行した物件で、住宅かし保険の“躯体・防水検査”の申し込みをセンターに依頼された場合は、割引を受けられます。検査は、“中間検査”と住宅かし保険の“躯体・防水検査”を同時に行います。

完了検査申請手数料の割引についておしえてください。

センターが確認済証を発行した物件で併せてかし担保保険、住宅性能評価等の申請をすると、完了検査申請手数料の割引が適用されます。こちらをご確認下さい。➡ 完了検査申請手数料(建築物)別表14

割引額の上限は1万円となります。

なお、「木の香る淡海の家推進事業」として決定された住宅につきましては別途、1万円の割引となります。

用途変更の場合、確認申請についての完了検査は必要ですか?

用途変更のみの確認申請は、完了検査の必要はありませんが、工事完了届(第20号様式)の提出が必要になります。消防の検査済証を受領してから、その写しと共に所轄の特定行政庁の建築主事に提出してください。

計画変更と軽微な変更の判断基準はどのようになりますか?

施行規則第3条の2によります。その他、施行令第10条による確認の特例が適用される範囲の変更は軽微な変更となります。

設計を変更された場合は独自に判断されず、事前にご相談ください。計画変更は申請手数料が必要となり、計画変更に係る部分の事前着工はできません。確認申請同様、消防同意や構造計算適合性判定機関の判定、省エネ適判の変更申請が必要になる場合などもあります。

確認済証の交付後、設計者の設計事務所登録の内容に変更がありました。変更部分の検査申請書への記入について教えてください。監理者の変更についても教えてください。

設計者

検査申請書の第二面には変更後の内容を記入した上で申請書第三面の【備考】欄に変更内容に応じて以下のように記入してください。

※事務所登録番号が更新された場合、所在地が変更された場合又は電話番号が変更された場合は、「設計者の情報が変更されました。」と記入してください。

※設計者の事務所登録が廃止になり、新たな事務所登録をした場合は、「設計者の事務所登録が変更されました。」と記入してください。

監理者

「工事監理者選定(変更)届」の届け出が必要です。

確認済証の交付後、設計者の異動がありました。変更部分の検査申請書への記入について教えてください。監理者の異動についても教えてください。

設計者

設計者の変更はできません。ただし、計画変更又は軽微な変更があり、その設計が確認申請時の設計者と異なる場合は、【3.設計者】(その他の設計者)欄に新しい設計者を記入してください。この場合、(その他の設計者)の設計範囲が明確となるように【ト.作成又は確認した設計図書】欄に設計範囲を記入してください。

監理者

「工事監理者選定(変更)届」の届け出が必要です。「工事と照合する設計図書」で各々の監理範囲を明確にしてください。

仮使用認定の申請はできますか?

建築基準法第7条の6第1項第二号の仮使用の認定を行っています。指定確認検査機関で仮使用認定ができる工事は平成27年国交告247号第1に定める基準に適合する工事です。申請前に必ず認定の内容、範囲、工程等についてご相談下さい。

中間検査の対象となる建築物について教えて下さい。

詳しくはこちらをご覧ください。➡ 『中間検査申請・対象建築物及び特定工程』

確認申請に先立って、事前相談は可能ですか?

法令解釈等不明な点に関する事前相談を行っております。ただし、当センターでは建築基準法第6条第1項第一号から第三号の物件相談につきましては、予約制としております。こちらをご確認下さい。➡ 『確認申請に係る事前相談の取り組みについて』

離れ住宅は中間検査対象となりますか?

新設部分の延べ面積が50㎡を超える離れ住宅で、新築、増築または改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものは中間検査対象となります。

【電子申請編】電子申請の場合、データの添付方法に決まりはあるのですか。

あります。詳細はこちら。

【電子申請編】電子申請の場合、各申請書の一面に受付印はないのですか。

ありません。必要でしたら紙に押印したPDFデータを添付することは可能です。

【電子申請編】電子申請の場合、軽微変更がある検査の申請は、検査申請に軽微変更を含めても良いですか。

含めることはできません。軽微変更やフラット35は確認申請、検査申請とは別に申請して下さい。

【電子申請編】電子申請と電子的申請の違いを教えてください。

電子申請と電子的申請の違いは 正本が「電子データ」か「書面」かの違いです。

| 申請方法 |

事前相談 |

本申請 | 備 考 |

| 電子申請 | 電子データ | 電子データ | |

| 電子的申請 | 書面 | 申請者による申請書の作成(正・副)が必要 |

【電子申請編】電子申請の場合「書面の混在は不可」と聞きましたが どのような意味ですか?何が「不可」なのですか?

電子申請の場合、提出される全ての書類が電子データであることが必要です。

例えば「中間検査申請」において「基礎の写真」は電子データで提出し、「躯体の写真」を現場で提出するということはできません。申請図書が1枚でも検査日に間に合わない場合は電子申請ではなく電子的申請(※1)となり、申請者の方が申請書をすべて書面で窓口にて提出する必要があります。

ただし、申請建物に浄化槽設備がある場合は「浄化槽設置調書」を原本で4部提出することにより 電子申請が可能です。

※1「【電子申請編】電子申請と電子的申請の違いを教えてください。」を参照して下さい。

【電子申請編】電子申請では、副本の交付方法はどうなりますか?

副本は、原則NICEシステム上でのデータ交付となります。

書面をご希望の場合は、書類の受取方法で「手渡し」を選択してください。窓口にお越しの際、確認済証とともに副本を書面にて無料でお渡しします。また、受取方法で「郵送」を選択した場合は、550円の有料サービスにて副本をお送りすることも可能です。

【電子申請編】書面交付された確認済証等の受け取り方法は?

NICEシステム内で、「手渡し(※1)」か「郵送(※2)」を選択してください。

※1 申請先で選択いただきました事務所で用意いたしますので、ご来店ください。

※2 「レターパック」を利用し代理者様宛て(宛先は代理者様に限ります。)に郵送します。

【電子申請編】電子申請の場合、確認済証、中間検査合格証、検査済証も電子交付となりますか?

電子申請・紙申請等の申請方法に関わらず、確認済証等は書面交付いたします。

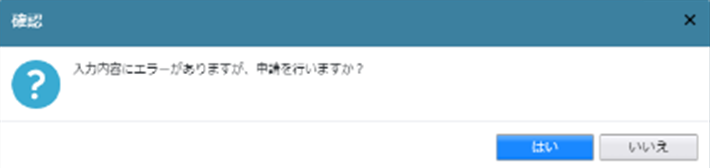

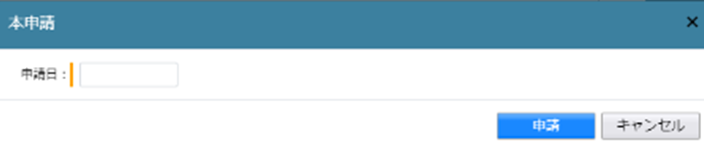

【電子申請編】電子申請の場合、本申請時に申請日を入力すると聞きましたが、「本申請」ボタンを押すと「入力内容にエラーがありますが、申請を行いますか?」と出てきました。本申請に進むことは可能ですか?

【電子申請編】電子申請の場合、NICEシステムで使用可能な文字に制限はありますか?

申し訳ございませんが電子申請の場合、外字、機種依存文字の使用はできません。1文字でもNICEの入力項目にこれらの文字が含まれている場合は、電子的申請となり申請者の方が申請書をすべて書面で提出(窓口に持参もしくは郵送)する必要があります。以下がNICEシステムで使用可能な文字です。

・半角英数文字及び記号は、JISX-0201-1997

・全角漢字は、JIS第一水準漢字、JIS第二水準漢字

【電子申請編】電子申請の場合、検査の是正対応方法はどうしたら良いですか。

センターからNICEシステムにて補正依頼を行います。

【電子申請編】電子申請の場合、軽微変更や誤記訂正願い、名義等変更の副本交付はあるのですか。

電子申請の場合はありません。

【NICEシステム編】申請物件が「物件一覧」からなくなりました。作成した申請物件を誤って削除したのでしょうか?

一度でも申請された物件であれば 消えることはありません(削除することができません)。

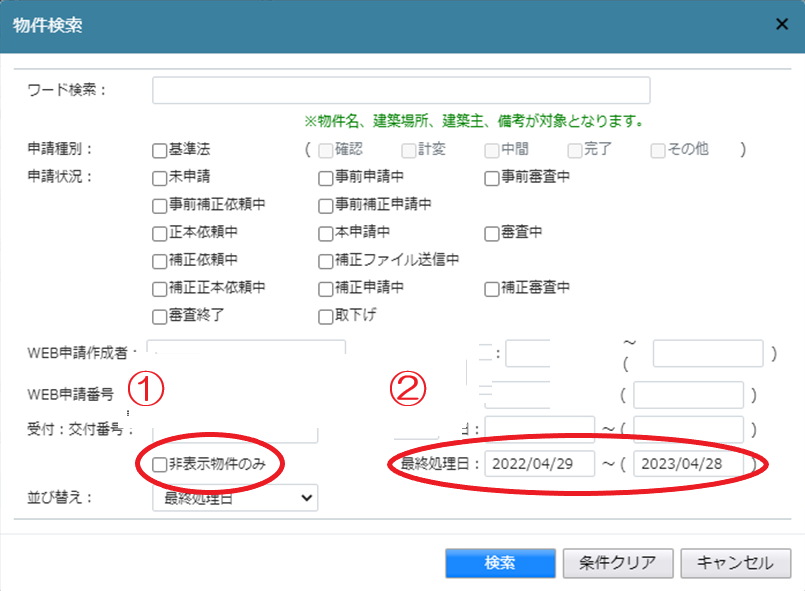

「物件検索」画面で表示したい物件を検索してください。

①「非表示物件のみ」にチェックする、②最終処理日の期間を変更する、等で見つけることができます。

【NICEシステム編】NICEシステムを利用して電子申請できる対象を教えてください。

以下の申請にご利用できます。

| 基準法確認申請 | 建築基準法第6条第1項第4号及び第3号(同法第68条の11第1項による型式部材等製造者認証を受けたものに限る)に掲げる建築物 | |

| 確認以外の申請 | 中間検査申請、完了検査申請、計画変更確認申請 | NICEシステムを利用し確認済証の交付を受けた建築物に限ります。 |

| 基準法各種届出 | 誤記訂正願、軽微な変更説明書、名義等変更届、工事取りやめ届 工事監理者選定(変更)届、工事施工者選定(変更)届、取下げ届 |

|

| フラット35(S) | 設計検査申請、中間現場検査申請、竣工現場検査申請 (NICEシステムを利用し確認済証の交付を受ける予定建築物を含みます) |

|

| その他 | 住宅性能評価、長期優良、低炭素建築物技術的審査、住宅性能証明、BELS評価、 すまい給付金、こどもエコ、性能向上計画認定、住宅省エネルギー性能証明 |

|

【NICEシステム編】フラット申請を確認申請に含め 一つの申請として提出することはできますか?

異なる申請を一つの申請として提出することはできません。「確認申請」「フラット申請」として各々申請をお願いします。各種届出も同様です。例えば、軽微変更があり「軽微な変更説明書」の提出が必要な場合も、検査申請に含めず、別々の申請として提出する必要があります。

【省エネ適判編】省エネ適判は建築確認申請と同時に提出する必要がありますか。

同時に提出する必要はありません。どちらが先でもかまいませんが省エネ適判が適合になるまで確認済証の交付はできません。

【省エネ適判編】省エネ適判対象建築物について、通常の完了検査との違いはありますか。

建築基準法に基づく完了検査において、省エネ適判に関係する設備等の検査を行います。

【省エネ適判編】着工後に省エネ適判に関係する箇所の変更があった場合、変更申請は必要ですか。

軽微な変更または計画変更が必要となります。手続き方法等についてはご相談下さい。

【省エネ適判編】工場用途の場合、倉庫や屋外駐車場等がなければ規制の適用除外となりますか。

工場用途は倉庫や屋外駐車場等の照明設備が計算対象になりますが、倉庫や屋外駐車場が計画にない場合でも規制の適用除外にはなりません。計算対象部分なしとして省エネ適判の申請を行い、適合証の交付を受ける必要があります。

【省エネ適判編】計画通知(建築基準法第18条第2項)建築物の場合でも省エネ適判は受付けてもらえますか。

計画通知の建築物でも受付できます。(建築確認は受付できません。)

【省エネ適判編】居室を有しない用途である倉庫は規制の適用除外となりますか。

居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない倉庫(常温倉庫)であって、建築物用途(確認申請書第四面に記載する用途)のすべてが適用除外用途であれば建築物全体として適用除外となります。

フラット35適合証明について

着工後にフラット35を申請できますか?いつまでに申請すれば良いですか。

中間検査の時期までであれば後付けでフラット35を申請することができます。

中間検査の時期が過ぎても竣工済特例で申請することができる場合もありますのでご相談下さい。

手数料について、早見表のようなものはありますか。

センターHP「書式ダウンロード」内の「適合証明業務申請依頼書」で手数料をご確認の上、依頼書を申請書に添付して申請を行って下さい。

【電子申請編】電子申請の場合、副本の交付方法はどうなりますか?

副本は、NICEシステム上でのデータ交付となります。副本の書面交付は行っておりません。

【電子申請編】電子申請の場合、通知書や適合証明書の受取方法はどうなりますか。

NICEシステム内で、「手渡し(※1)」か「郵送(※2)」を選択してください。

※1 申請先で選択いただきました事務所で用意いたしますので、ご来店ください。

※2 「レターパック」を利用し代理者様宛てに郵送します(宛先は代理者様に限ります。)。

【電子申請編】電子申請の場合、通知書や適合証明書は電子交付となりますか。

電子申請、紙申請に関わらず、書面交付致します。

物件検査とは、どのような検査をするのですか。

物件検査とは、融資対象となる住宅が、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合しているかどうかについて検査機関であるセンターが行う検査です。適合している場合には「適合証明書」が交付されますので、お申込みされた金融機関にご提出ください。

検査の概要は、次のとおりです。

- 新築住宅の場合(住宅建設及び新築住宅購入)

一戸建て住宅(連続建て住宅、重ね建て住宅を含みます。)の場合、設計検査・現場検査(中間)・現場検査(竣工)の3回の検査が行われます。

共同住宅の場合は、設計検査・現場検査(竣工)の2回の検査が行われます。 - 中古住宅の場合

一戸建て住宅(連続建て住宅、重ね建て住宅を含みます。)、共同住宅ともに、書類による確認及び現地における調査が行われます。

物件検査を受けるには、どうしたらいいですか。

物件検査を受けるには、検査機関であるセンターに物件検査の申請をお願いします。申請書類等については、センターまでお問い合わせください。

物件検査を受ける際に、どのような書類が必要ですか。

住宅の種類(新築住宅、中古住宅、お借り換えの対象となる住宅)によって、必要書類が異なります。また、追加の書類が必要になる場合がありますので、フラット35のホームページで確認いただくか、事前にセンターまでお問い合わせください。

一戸建ての新築住宅で、「住宅瑕疵担保責任保険」や「建築基準法の中間検査」の手続きを行う場合は、フラット35の物件検査は省略できますか。

一戸建て、連続建て又は重ね建ての新築住宅において、「住宅瑕疵担保責任保険」又は「建築基準法の中間検査」を実施する場合は、中間現場検査を省略することができます。この場合、設計検査及び竣工現場検査の手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができます。

注)「住宅瑕疵担保責任保険」又は「建築基準法の中間検査」を行う機関と、フラット35の物件検査の申請受理又は現場検査を行う機関が同一である場合に限ります。

フラット35の物件検査の申請者と建築確認の申請者は、同一の者とする必要がありますか。

フラット35の物件検査の申請者は、どなたが申請されても構いません。

よって、建築確認の申請者の方でなく、例えば設計事務所や事業者の方がフラット35の物件検査を申請することもできます。また、連名でも結構です。

設計検査申請時に提出する仕様書は、どのようなものですか。

仕様書とは、設計図面に表すことができない材料、施工方法、仕上げ程度等を明示しているもので、設計図面とともに設計図書の一部です。

フラット35の設計検査申請時に提出していただく仕様書には、その住宅がフラット35技術基準に適合していることを明示している必要があります。

手数料について、早見表のようなものはありますか。

センターHP「書式ダウンロード」内の「適合証明業務申請依頼書」で手数料をご確認の上、依頼書を申請書に添付して申請を行って下さい。

着工後にフラット35を申請できますか?いつまでに申請すれば良いですか。

中間検査の時期までであれば後付けでフラット35を申請することができます。

中間検査の時期が過ぎても竣工済特例で申請することができる場合もありますのでご相談下さい。

住宅性能評価・長期確認・BELS評価・低炭素建築物・ほか

住宅性能評価の申請はいつ行えばよいですか。

設計住宅性能評価は建築確認申請と同時か提出後すぐに行うのが一般的です。

建築住宅性能評価は設計住宅性能評価書交付後で工事着手前に申請を行う必要があります。

新築住宅において構造の評価だけ受けたいのですが、そのようなことは可能ですか。

新築住宅の場合、品確法で評価を行う項目は全部で10分野33項目あります。そのうち「構造の安定に関すること(一部)」「劣化の軽減に関すること」「維持管理・更新の配慮に関すること」「温熱環境に関すること」の4分野9項目については必須項目となっているため、必須項目すべての評価を行う必要があります。

長期使用構造等確認における軽微な変更について

長期使用構造等確認における軽微な変更とは、どのような変更ですか?

変更後も認定に係る基準に適合することが明らかな変更をいいます。

・断熱性能の向上が明らかな変更

・仕様変更を伴わず、開口部が小さくなる変更

・非耐力壁である間仕切り壁の変更。

低炭素建築物認定制度についての参考となる資料等はありますか。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。

認定基準のひとつに「市街化区域等内」とありますが、どのような区域ですか。

都市計画法第7条1項に規定する市街化区域の区域、及び市街化区域に定められていない都市計画区域にあって都市計画法第8条1項1号に規定する用途地域が定められている土地の区域になります。

別棟で台所がない住宅を建築する場合、認定を受けることができますか。

認定を受ける条件として、原則「居室、台所、便所、風呂」の全てを備えていることが必要となりますが、認定が可能かどうかについては認定される各特定行政庁へお問い合わせください。

建築確認申請を同時に行う場合、設計図書など提出書類を兼ねることは出来るのでしょうか。

長期使用構造等確認に必要な図書と建築確認の図書は、兼ねることはできません。それぞれ必要になります。

新築住宅において構造の評価だけを受けたいのですが、そのようなことは可能ですか。

新築住宅の場合、品確法で評価を行う項目は全部で10分野32項目あります。そのうち「構造の安定に関すること(一部)」「劣化の軽減に関すること」「維持管理・更新の配慮に関すること」「温熱環境に関すること」の4分野9項目については必須項目となっているため、必須項目すべての評価を行う必要があります。

長期優良住宅認定の申請はいつ行えばよいですか。

着工までに特定行政庁への認定申請が必要となります。認定申請には一般的に技術的審査適合証が必要となるためセンターへ技術的審査申請を行って頂き、適合証の交付を受け特定行政庁へ認定申請を行って頂く流れになります。

住宅性能評価の申請はいつ行えばよいですか。

設計住宅性能評価は建築確認申請と同時か提出後すぐに行うのが一般的です。

建設住宅性能評価は設計住宅性能評価書交付後で工事着工前に申請を行う必要があります。

長期優良住宅の認定を受けるには、現場検査を受ける必要はありますか。

現場検査はありませんが、竣工時に認定通知を受けた特定行政庁に工事完了報告書を提出する必要があります。

設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の違いは何ですか。

設計住宅性能評価は設計段階の図面によるチェックを行い、建設住宅性能評価は建設工事の基礎工事から完成まで複数回の検査を行います。求められている性能どおりに設計がなされ、また評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかのチェックができるようになっています。

各種ポイント申請について

「木造住宅」、「内装・外装木質化」の申請は何回できますか。

「木造住宅」、「内装・外装木質化」に係る木材利用ポイントの発行申請は、住宅1棟につき1回限りです。

なお、木造住宅の新築、増築又は購入及び内装・外装木質化の工事を順次行った場合も、木材利用ポイントの発行申請は、1棟につき1回限りです。

木造住宅の申請はどの時点から行うことができますか。

対象となる木造住宅が竣工し、申請に必要な書類がすべて揃えられた時点で申請が可能となります。(建売住宅を購入する者が申請を行う場合は、購入した時点。)

内装・外装木質化の申請は、どの時点から行うことができますか。

対象となる内装・外木質化の工事が完了し、申請に必要な書類がすべて揃えられた時点で申請が可能となります。

木造住宅と内装・外装木質化の両方についてポイントの発行申請することは可能ですか。

可能です。この場合、「木造住宅(棟別申請)+内装・外装木質化用の木材利用ポイント発行・交換申請書」を使用してください。木材利用ポイントの発行申請は1棟につき1回限りです。

住宅建築を分離発注で行う場合、誰を登録工事業者とすればよいですか。

工事証明書の発行及び表示に関する写真の撮影ができる者を登録工事業者としてください。(一般的には、木工事を行う業者となります。)また、内装・外装木質化工事については、工事証明書の発行ができる者を登録工事業者としてください。

住宅建築を分離発注で行う場合、必要な契約書等はどのようになりますか。

一棟の住宅としての契約を確認するため、基礎工事から設備工事まで住宅建築に関するすべての工事請負契約書の写しを用意してください。

住宅かし保険について

住宅瑕疵担保履行法について

品確法の対象となる「新築住宅」とは、どのような住宅ですか。また、「賃貸住宅」も対象になるのですか。

「新築住宅」とは、新たに建設された住宅であって、建設工事の完了の日から1年以内、かつ、人が住んだことのない住宅を言います。

また、「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋または家屋の部分をいいますので、「賃貸住宅」も対象となります。この賃貸住宅には、民間賃貸住宅だけでなく公営住宅なども含まれます。

老人福祉関連の施設は住宅に該当しますか。

老人福祉関連施設のうち、老人福祉法に基づき設置される特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の事業を行うための施設は、住宅に該当しません。他方で、グループホームや高齢者向け賃貸住宅などは住宅に含まれます。詳しくは、各保険法人窓口にお問い合わせください。

資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を行うのは誰ですか。

新築住宅の請負人又は売主の内、建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者と、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅建業者です。

なお、軽微な工事のみを行うため建設業許可が不要な業者は資力確保措置を行う必要はありませんが、任意で加入できる保険(2号保険)が用意されていますので、各保険法人までお問い合わせください。

事業者は、毎年、保険の状況について届出が必要と聞いたのですが。

新築住宅を引き渡した事業者は、毎年3月31日の基準日に保険や供託の状況を建設業の許可や宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出る必要があります。

住宅かし保険について

1号保険と2号保険の違いを教えてください。

1号保険は、住宅瑕疵担保履行法第19条第1号の規定に基づき、資力確保義務のある建設業者または宅建業者が、建設工事の完了の日から1年以内、かつ、人が住んだことのない住宅を対象として加入する保険です。

2号保険は、1号保険に該当しないもので、住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づき、任意で加入することができる保険です。

保険を扱える保険法人はどこですか。

保険の取扱いができるのは、「住宅瑕疵担保履行法」に基づき国土交通大臣が指定した5つの保険法人に限られます。

住宅瑕疵担保責任保険の保険料、検査料は事業者が負担するのですか。

資力確保として保険加入の義務づけは事業者にありますが、保険加入に関する費用負担を誰がするのかについての定めはありません。そのため、住宅の購入者と契約される事業者で、事前によくご相談されることをお勧めします。

瑕疵担保責任の対象となる範囲を教えてください。

構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を前提として定められており、その瑕疵に対して保険金が支払われます。

新築の住宅かし保険の設計施工基準は全保険法人共通ですか。

従来の保証制度では、各保険法人が独自に設計施工基準を定めていましたが、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険制度では、すべての保険法人で統一した基準となりました。

保険法人5社の提供する商品に違いがありますか。

新築の住宅かし保険の保障内容は、原則として同じですが、ご提供するサービスや料金等は異なりますので、各保険法人にお問い合わせください。

情報発信・技術支援について

湖国すまい・まちづくり推進協議会について

「滋賀らしい環境こだわり住宅」について教えてください。

住まいづくりにおいては、できる限り環境負荷を少なくし、人や環境にやさしい良質な住まいづくりが求められています。

滋賀県では、平成19年に「滋賀らしい環境こだわり住宅」整備指針を策定し、県産材や地場自然産素材などを活用した良質な木造軸組住宅を「滋賀らしい環境こだわり住宅」と位置づけ、これからの住まいづくりの一つとして推進しています。

湖国すまい・まちづくり推進協議会では、「滋賀らしい環境こだわり住宅」整備指針を踏まえ、設計者、大工・工務店、木材供給者が「滋賀ほんまもんの家」つくり手ネットワークを立ち上げ、県産木材、地場産自然素材を使った、環境にやさしい滋賀らしい家づくりに取り組んでいます。

「家」絵画コンクールについて

どのような絵画コンクールですか。

「家」をテーマにした絵画コンクールとして、滋賀県内全小学生を対象に絵画展を実施しています。

「夢の家」や「こんな家に住みたいな」・「未来の家」など、子どもたちの豊かな創造力・独創性を引き出し、コンクールを通して「家」に対する認識を深めてもらうことを願っています。

応募件数はどのくらいあるのですか。

毎年、県内の小学生の皆様より、多くのご応募をいただきありがとうございます。

最近3年間の応募件数は、つぎのとおりです。

- 令和4年度 第18回「家」絵画コンクール : 3,341 件

- 令和3年度 第17回「家」絵画コンクール : 3,079 件

- 令和2年度 第16回「家」絵画コンクール : 3,155 件

入賞作品の展示は行われるのですか。

毎年、3月下旬に県内の商業施設、または展示ホール等で、約1週間の期間を設け、作品展を開催しています。

事前に、びわ湖放送、センターホームページ等でお知ら致しますので、ご来場をお待ちしています。

木造住宅耐震診断について

新耐震基準(昭和56年6月)以降に建てられた木造住宅について耐震診断はできますか。

昭和56年6月以降の新耐震基準で建てられた木造住宅についても耐震診断はできますが、事業対象外となるため、自費で行う必要があります。

「木造住宅耐震診断員派遣事業」について教えてください。

この事業は、建築基準法の耐震基準が改正された昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で着工、建築された木造住宅について、地盤・建物の基礎や形状・大きさ・耐震要素の配置・老朽度について現地調査した上で、専用の耐震診断ソフトを使って算出された上部構造評点を「一応倒壊しない」、「倒壊する可能性がある」、「倒壊する可能性が高い」の3段階に分類して依頼者にお知らせするものです。

滋賀県に登録された『滋賀県木造住宅耐震診断員』が派遣されます。

診断費用は無料となっています。

詳しくは、お住いの市町耐震業務窓口(建築関係課)まで。

「耐震改修に係る概算費用の算出および補強案作成事業」について教えてください。

この事業は、「木造住宅耐震診断員派遣事業」で耐震診断を受けた結果、「倒壊の危険性が高い(上部構造評点0.7 未満)」と判断された木造住宅を、上部構造評点 0.8以上となる耐震補強案の作成を行い、あわせて耐震補強案の概算費用を依頼者にお知らせするものです。耐震診断と同様、滋賀県に登録された『滋賀県木造住宅耐震診断員』が派遣されます。

耐震補強案の作成、耐震補強案の概算書の作成は無料となっています。

詳しくは、お住いの市町耐震業務窓口(建築関係課)まで。

詳しくは、 コチラ>>

耐震補強工事には、どのくらいの費用がかかりますか。

耐震補強に要する工事費は、住宅の建築年、規模、老朽度、基礎の種類、地盤の状態、補強計算の方法などによって違いますので一概には言えません。

参考までに、令和4年度の滋賀県内の事業実績の平均値は概ね以下のとおりです。

住宅の新築からの経過年数42年、床面積141㎡、諸経費・消費税を除く耐震補強に要する工事費387万円、補強後の上部構造評点0.9、単位面積当たりの工事費は2.8万円/㎡でした。

自分の家が地震に強いかどうか、自分でチェックすることはできませんか。

今住んでいる住宅が地震に強いかどうかを自分で簡単に調べる方法があります。

(一財)日本建築防災協会では、国土交通省が監修した「誰でもできるわが家の耐震診断」を住宅所有者向けに作成しています。住宅の耐震性を数分でチェックできる簡単なものとなっていますので、チェックして頂ければいかがでしょう。

センターについて

センターの営業時間について教えてください。

休日を除き、午前9時から午後5時30分までです。なお、受付は午後5時までにお願いします。

センターの休日はいつですか。

センターの休日は、次のとおりです。

- 日曜日及び土曜日

- 「国民の祝日に関する法律」に規定する日

- 12月29日から翌年の1月3日までの日

- センターが休日として定める日(事前にお知らせします。)

センターへのアクセスを教えてください。

ホームページでの「アクセス・お問い合わせ」をクリックし、ご覧ください。

職員の採用情報について教えてください。

職員の採用予定のある場合は、事前にホームページ等でお知らせします。